Aufhören zu hoffen, anfangen zu leben: warum ich die wichtigste Person in meinem Leben wurde

Viele Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend zu wenig Halt oder Unterstützung erfahren haben, hoffen darauf, dass andere erkennen, wie sehr diese Erfahrungen nachwirken. Doch genau dieses Hoffen hält uns fest und verhindert, dass wir anfangen, unsere innere Sicherheit aktiv aufzubauen. In diesem Beitrag geht es darum, warum diese Erkenntnis so schmerzhaft ist, weshalb sie der entscheidende Wendepunkt sein kann und welche Schritte dir helfen, Einfluss auf dein inneres Erleben zu nehmen.

Warum innere Sicherheit bei dir beginnt

Das Wichtigste in Kürze:

Andere können anerkennen, was uns verletzt hat, und diese Resonanz kann entlastend wirken. Aber sie können unsere Vergangenheit nicht nachträglich korrigieren, und genau deshalb bindet die Hoffnung auf Einsicht oder Wiedergutmachung oft die Energie, die wir für unsere eigene Stabilisierung brauchen.

Es ist verständlich zu wünschen, dass Partner:innen, Freund:innen oder Kinder unsere wunden Punkte erkennen. Doch wenn wir erwarten, dass sie das dauerhaft tun, führt das zu Abhängigkeit und Enttäuschung, und verzögert das, was wir selbst tun können, um innere Sicherheit aufzubauen.

Strukturelle Ungerechtigkeiten – fehlende Schutzräume, retraumatisierende Verfahren, zu wenige Therapieplätze – sind real und treffen Menschen mit frühen Verletzungen besonders hart. Doch wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit darauf richte, statt auf mich selbst, verliere ich meine Kraft; erst die Hinwendung nach innen ermöglicht innere Sicherheit und Handlungsfähigkeit.

Was die Forschung zeigt – einfach erklärt

Studien machen deutlich: Menschen, die frühe Verletzungen erlebt haben, gewinnen am meisten Stabilität zurück, wenn sie erleben, dass sie wieder Einfluss auf ihr Leben haben und kleine eigene Schritte gestalten können. Dieses Erleben von Handlungsfähigkeit stärkt nachweislich mehr als der Druck, „mehr Verantwortung übernehmen zu müssen“.

Worum es im Kern geht

Der Weg in die eigene Kraft beginnt dort, wo wir aufhören zu warten, dass andere etwas für uns lösen, und stattdessen Schritt für Schritt herausfinden, was wir selbst brauchen, um innerlich sicherer und handlungsfähiger zu werden.

Was dich in diesem Beitrag erwartet:

- Warum ich so lange darauf wartete, dass andere meinen Schmerz erkennen

- Kurz erklärt: Erlernte Hilflosigkeit

- Wenn Hilflosigkeit sich in Härte verwandelt

- Bittere Wahrheit: Die Gesellschaft lässt Menschen mit frühen Verletzungen allein

- Kurz erklärt: Schwarze Pädagogik – warum sie bis heute wirkt

- Die Rettungserwartung: verständlich, aber eine Sackgasse

- Was es für mich bedeutet, der wichtigste Mensch in meinem Leben zu sein

- Checkliste: Aus der Rettungsfalle zurück in deine Kraft

Warum ich so lange darauf wartete, dass andere meinen Schmerz erkennen

Vielleicht gehörst du zu den Menschen mit frühen Verletzungen, und etwas in dir hängt insgeheim an der heimlichen Hoffnung, dass andere verstehen, was du durchgemacht hast, sie dich trösten und auch, dass sie das wieder gutmachen, was nicht gutzumachen ist.

Diese Hoffnung ist verständlich, denn sie basiert auf der in der Kindheit und Jugend erlernten Hilflosigkeit. Sie ist tief verankert in der frühen Erfahrung, dass dein Handeln keinen Einfluss auf das hatte, was mit dir geschah. Wichtig zu wissen, falls du eine tiefe Neigung zur Selbstverurteilung hast: Erlernte Hilflosigkeit ist eine Überlebensanpassung an ein ungesundes Lebensumfeld, keine Charakterschwäche. Doch im Erwachsenenalter hat sie schwerwiegenden Einfluss auf dein Leben: Sie hält dich in der Vergangenheit fest. Sie verhindert, dass du den Blick dorthin richtest, wo du Einfluss auf dein inneres Erleben gewinnen kannst.

Ich kenne diese Hoffnung gut. Sie hat mich viele Jahre begleitet und hat mir gleichzeitig geschadet. Während ich wartete, dass andere mich sahen und wieder gutmachten, was meine Eltern und andere mir angetan hatten, übersah ich, was mir möglich war: dass es auch in meinem Leben viele kleine Wunder gab. Mein Fokus lag auf der Vergangenheit. Ich hoffte unbewusst, dass die Menschen in meinem Nahfeld erkennen, was mir angetan wurde. Welche Folgen das für mich hatte. Ich hoffte, dass die Täter:innen Verantwortung übernehmen, sich entschuldigen und damit etwas in mir heilen, das tief verletzt wurde.

Was ich in dieser Zeit nicht erkannte, war, dass ich mich immer noch wie das Kind verhielt, welches von den Eltern, die mich ignoriert, beschämt und meine körperlichen Grenzen missachtet hatten, noch immer Liebe und Fürsorge erhoffte. Ich hatte nicht akzeptiert, dass eine Entschuldigung oder Wiedergutmachung – die übrigens nie kam – nichts an der Vergangenheit und ihren Auswirkungen auf mich ändern würde.

Wenn Hilflosigkeit sich in Härte verwandelt

Es gab Zeiten, in denen ich nicht verstand, warum ich so reagierte, wie ich reagierte. In mir fühlte ich mich hilflos, klein, ausgeliefert. Außen wurde ich zu einer harten Kampfmaschine mit feinsten Seismographen für mögliche Verletzungen.

Ich erinnere mich an einen Abend, an dem mein damaliger Partner, im Gespräch sagte: „Du nimmst das viel zu persönlich.“ Dieser Satz traf mich wie ein Schlag. Lange genug haben andere meine Wahrnehmung als nichtig abgetan. Ich wurde sofort laut, war außer mir und strafte ihn noch Stunden später mit Missachtung. Ich sprach nicht darüber, warum mich dieser Satz so traf. Stattdessen erwartete ich, dass er das doch spüren müsste, dass er Rücksicht nehmen müsste auf etwas, das ich selbst kaum benennen konnte.

Vielleicht trägst du diese Spaltung auch in dir, diesen Wunsch nach Nähe und zugleich die Angst, übergangen zu werden. Ein Teil von dir möchte sich anlehnen, während ein anderer Teil deine Grenzen verteidigt. Du hast vielleicht so wie ich damals gelernt, deiner Wahrnehmung zu vertrauen, und nun verteidigst du sie mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Doch das sind alte Schutzstrategien. Sie entwickelten sich aus Erfahrungen, in denen innerer Rückzug und Abwehr deine einzigen verfügbaren Möglichkeiten waren.

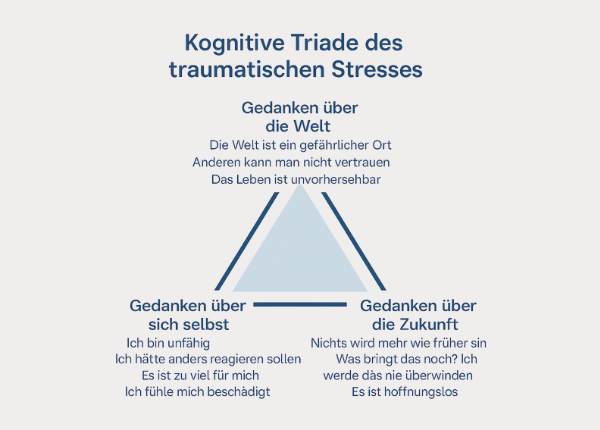

Wenn dir nie jemand erklärt hat, warum diese widersprüchlichen Impulse existieren, leidest du vielleicht doppelt: an deiner Sehnsucht und an deiner Reaktion. Nicht selten entstehen daraus weitere belastende Zustände: Du fühlst dich vielleicht schuldig und schämst dich für deine Reaktionen und landest vielleicht in der kognitiven Triade.

Wenn du diese Zusammenhänge erkennst und sie dir eingestehst, ohne dich dafür zu verdammen, betrittst du den Weg, der zu innerer Sicherheit führt: indem du verstehst, wofür dieser Schutz einmal notwendig war und dass du heute, als Erwachsene mehr Möglichkeiten hast als damals.

Bittere Wahrheit: Die Gesellschaft lässt Menschen mit frühen Verletzungen allein

Es ist nicht nur der persönliche Schmerz, der so schwer wiegt. Es sind die Bedingungen, unter denen wir leben. In einer Gesellschaft, die den Wert eines Menschen an seiner Leistungsfähigkeit misst, werden Menschen, die aufgrund psychischer Belastungen aussteigen müssen, noch immer stigmatisiert und allein gelassen. Die Botschaft lautet oft: „Komm klar, das ist dein privates Problem.“ Aus meiner Sicht ist es das nicht. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Die bis heute wirksamen Muster der schwarzen Pädagogik tragen dazu bei, dass so viele Menschen mit frühen Verletzungen, innerer Entfremdung und psychischen Belastungen kämpfen.

Würden Politik und Gesellschaft dies anerkennen, gäbe es mehr Gewaltschutzhäuser, weniger retraumatisierende Strafverfahren und deutlich mehr Therapieplätze. Es wäre selbstverständlich, dass Menschen in psychisch belastenden Lebensphasen finanziell und therapeutisch unterstützt werden. Denn eine Gesellschaft, in der mehr Menschen mit sich selbst im Frieden sind, wäre friedlicher und freier.

Die Realität ist eine andere. Sie trifft nicht nur Menschen mit frühen Verletzungen, sondern all jene, die den gesellschaftlichen Leistungsnormen nicht entsprechen können. Viele fühlen sich isoliert, beschämt, nicht zugehörig. Wir fürchten, für das, was wir sind, bewertet oder verurteilt zu werden. Diese Bedingungen verschärfen den inneren Schmerz. Und sie erklären, warum so viele Menschen verzweifelt hoffen, dass andere Verantwortung übernehmen. Doch so verständlich diese Hoffnung ist: Sie hält nicht, was sie verspricht.

Es ist ungerecht, dass du unter menschengemachten Verletzungen leidest, und es ist ungerecht, dass Politik und Gesellschaft leugnen, dass du nichts dafür kannst. Aber genauso ungerecht ist es, Menschen in deinem direkten Umfeld die Verantwortung zu übertragen, dich zu stabilisieren oder deine inneren Wunden mitzutragen. Genau hier entsteht eine gefährliche Dynamik: Sie verhindert, dass du dich dem zuwendest, was jetzt wirklich dran ist: dir selbst einen Rahmen zu schaffen, in dem du dich sicher fühlst.

Die Rettungserwartung: verständlich, aber eine Sackgasse

Ich erwartete lange, dass andere meine Trigger kennen. Dass sie Rücksicht nehmen. Dass sie erkennen, wann ich innerlich in Not bin, und sich entsprechend verhalten. Und ich habe bis heute ein tiefes Verständnis dafür, dass ich früher so fühlte und dafür, wenn mir diese Haltung heute bei meinen Klient:innen begegnet.

Doch inzwischen weiß ich: Diese Hoffnung ist verständlich, aber sie trägt nicht. Sie belastet Beziehungen, hält abhängig und verstellt den Blick auf das, was ich selbst tun kann. Andere können empathisch sein – und wenn sie es sind, ist das ein Geschenk –, aber sie können meine Geschichte nicht tragen. Sie können auch nicht vermeiden, was ich selbst nicht kenne oder nicht benennen kann. Solange ich erwarte, dass andere für meine innere Stabilität sorgen, bleibe ich im kindlichen Erleben stecken. Und solange ich darauf hoffe, dass Täter:innen Einsicht zeigen, bleibt mein Leben untrennbar mit ihrer Entscheidung verknüpft.

Vielleicht wünschst du dir manchmal, dass deine Nächsten auf deine wunden Punkte achten. Du wünschst dir, dass sie spüren, wann etwas in dir eng wird. Dass sie dich schützen, dich halten, dich tragen. Diese Sehnsucht ist verständlich, denn sie stammt aus dem erlebten früheren Mangel.

Dennoch ist sie nicht erfüllbar. Und sie bindet dich oft genau an die Menschen, die dir nicht guttun. Dein System fühlt sich dort sicherer, wo es Vertrautes wiedererkennt, selbst wenn dieses Vertraute Kälte, Überforderung oder Unsichtbarkeit war. Wenn du in einem emotionsfeindlichen Umfeld großgeworden bist, ist Emotionsfeindlichkeit das Bekannte. Echte Nähe hingegen ist ungewohnt. Sie verwirrt, ängstigt und überfordert.

All das zu erkennen, führt dich an den inneren Schmerz heran, den du so gern loswerden möchtest. Und trotzdem ist genau das der Weg in ein freieres und sichereres Leben: die Akzeptanz dessen, was war, was ist – und was in dir noch nicht möglich ist.

Was es für mich bedeutet, der wichtigste Mensch in meinem Leben zu sein

Für mich begann der Weg in ein freieres Leben nicht mit „mehr Verantwortung übernehmen“. Er begann damit, dass ich anerkannte, dass manches im Leben zutiefst ungerecht ist und es sich trotzdem nicht ändern wird, so sehr ich es mir auch wünsche. Richtig finde ich das bis heute nicht, aber ich musste es mir eingestehen und annehmen, dass es so ist.

Ich hörte auf, gegen die Ungerechtigkeit anzuwüten, hörte auf damit, die Vergangenheit ändern zu wollen, weil es genau das war, was mich erschöpfte und meinen Fokus auf die Vergangenheit gerichtet hielt. Ich verstand, dass die Vergangenheit vergangen ist, dass sie so war, wie sie war, und sie immer ein Teil meines Lebens sein wird. Begriff, dass ich auf sie keinen Einfluss mehr habe. Die Vergangenheit kann ich nicht mehr gestalten – ich kann sie verteufeln oder weichzeichnen, aber nicht verändern. Einfluss nehmen kann ich nur auf das, was jetzt ist und morgen sein wird. Von dieser Erkenntnis aus konnte ich Schritte gehen, die mir wirklich dienten. Das bedeutet für mich Selbstbestimmung.

Heute steht nicht mehr das Hadern mit der Vergangenheit in meinem Fokus, sondern Selbstfürsorge:

- Meine Bedürfnisse wahrnehmen und dafür sorgen, dass sie Raum bekommen.

- Nicht erwarten, dass andere meine Geschichte reparieren, aber über Bedürfnisse sprechen.

- Beziehungen mit Klarheit gestalten und über innere Not, Angst oder alte Rollen reden.

- Entscheidungen treffen, die meinem Leben guttun und mich stärken.

- Gesellschaftliches Engagement nur dann aufnehmen, wenn genug Kraft da ist, statt mich in strukturellen Kämpfen zu verlieren.

- Mir sichere Räume im Innen- und Außen schaffen.

- Ambivalenzen erkennen, aushalten oder die Situation verlassen.

Selbstbestimmung beginnt dort, wo ich anfange, mich selbst als die wichtigste Person in meinem Leben ernst zu nehmen.

Zum Schluss

Ich bin diesen Weg nicht gegangen, weil ich besonders stark oder mutig war. Ich bin ihn gegangen, weil ich erkannte, dass das Hoffen auf Rettung mich festhielt und meine Lebendigkeit einschnürte. Weil ich wollte, dass mein Leben mehr ist, als meine Vergangenheit und deren Prägungen. Ist heute alles gut, bin ich alles „losgeworden“? Keineswegs. Aber wenn sich ein altes Muster zeigt, dann weiß ich heute: Ich bin mal wieder über meine Grenzen gegangen, habe nicht auf mich geachtet. Tut das weh? Ja, so wie immer, wenn meine Grenzen missachtet werden, egal, ob von mir oder von anderen. Anders ist heute: Ich erlaube mir den Schmerz und die Wut darüber, und gleichzeitig nehme ich mich liebevoll in den Arm und sage mir: „Weißt du doch, das passiert manchmal. Tut jetzt weh und wir heulen eine Runde, dann gibts Kakao und morgen machen wir es wieder anders.“

Wenn du dich in Teilen dieses Weges wiederfindest, dann möchte ich dir sagen: Du musst das nicht allein schaffen. Niemand sollte das müssen. Wenn du Begleitung brauchst, eine gemeinsame Sortierung, einen sicheren Ort für das, was in dir auftaucht, dann melde dich gern.

Liebe Monika, wow, das freut mich sehr, dass du durch Veränderung die schönste Zeit in deinem Leben erlebst. Was hast du denn verändert, dass sich dein Leben so gewandelt hat?

Ich danke dir sehr für deinen Kommentar. Herzliche Grüße

Sylvia

Oh Mann – liebe Sylvia, ich kann es so sehr fühlen, was und wie du hier schreibst. Und ich bewundere dich sehr für deine Offenheit hier. Auch ich habe das alles erst mit über 50 verstanden…und seitdem ich endlich so viele Dinge in meinem Leben geändert habe, erlebe ich meine schönste Zeit! So schön, dass du auch so viel andere Menschen dabei unterstützt. Das ist so wichtig. Also vielen Dank!!

Monika ?