Radikale Akzeptanz lernen: Der Schlüssel zu innerem Frieden

Ist dein Kiefer häufig angespannt? Ziehst du die Schultern hoch und verspürst einen inneren Druck, der nicht weicht, egal, wie sehr du analysierst, über dein Thema sprichst und versuchst, Auswege aus diesem Düstertal zu finden? Dann bist du vielleicht an dem Punkt, an dem du verstehst, dass das Festhalten an einem inneren Nein anstrengender ist, als der Schmerz selbst. Denn egal, wie sehr wir kämpfen, hoffen oder kontrollieren wollen, der Schmerz, der Verlust oder die alten Wunden sind Teil unseres Lebens. Die Frage ist nicht, ob wir sie loswerden. Sondern wie wir mit ihnen leben können. Wie gehen wir damit um, ohne innerlich aufzugeben?

Radikale Akzeptanz ist ein Weg, der nicht leicht ist, aber befreiend sein kann. Dabei geht es nicht darum, alles gutzuheißen. Sondern darum, dass wir aufhören zu kämpfen, gegen das Unveränderliche, das, worauf wir keinen Einfluss haben.

In diesem Artikel erfährst du, wie radikale Akzeptanz dich darin unterstützen kann, Frieden mit dem zu schließen, was schmerzhaft war und es noch heute ist, und wieder handlungsfähiger für das Jetzt zu werden.

Was ist radikale Akzeptanz?

Radikale Akzeptanz bedeutet, das anzuerkennen, was ist, ohne Verharmlosung und ohne Flucht. Sie beginnt dort, wo wir aufhören, gegen eine Realität zu kämpfen, die wir nicht ändern können.

Es geht nicht darum, etwas gutzuheißen, was nicht gut für uns war, sondern anzuerkennen, dass es geschehen ist, mit allem, was es in uns auslöst. Das macht radikale Akzeptanz zu einem Akt von Würde und Selbstverantwortung.

Der Begriff stammt aus der dialektisch-behavioralen Therapie (DBT) und wird vor allem in der Arbeit mit Trauma, emotionalem Schmerz und intensiven Gefühlen eingesetzt. Dort dient er als Brücke zwischen innerer Stabilisierung und einem neuen Umgang mit dem, was uns zutiefst berührt.

Radikale Akzeptanz ist kein passives Erdulden. Sie ist ein aktiver Schritt: weg vom Widerstand, vom Nein, hin zur Verbindung mit uns selbst. In diesem Zustand können wir klarer spüren, was jetzt gebraucht wird – nicht trotz des Schmerzes, sondern inmitten davon.

Was dich in diesem Beitrag erwartet:

- Was ist radikale Akzeptanz?

- Wo radikale Akzeptanz beginnt – und warum sie so herausfordernd ist

- Woher kommt das Konzept der radikalen Akzeptanz?

- Radikale Akzeptanz ist keine Resignation – sondern Selbstverbundenheit.

- So lernst du Akzeptanz – in 5 Schritten

- Was blockiert radikale Akzeptanz?

- Du hast Fragen oder spürst, dass du nicht allein weiterkommst?

- Radikale Akzeptanz in Beziehungen und im Umgang mit anderen

- Was sich verändert, wenn Du aufhörst zu kämpfen

Wo radikale Akzeptanz beginnt – und warum sie so herausfordernd ist

Radikale Akzeptanz beginnt dort, wo du aufhörst, dich innerlich gegen das zu stemmen, was nicht zu ändern ist. Du bist krank, wurdest verlassen oder hast in der Kindheit Gewalt erfahren und wenig Sicherheit erhalten? Erlaube dir, aufzuhören mit den Fragen, nach dem, was möglich gewesen wäre. All das ist geschehen und gehört zu den Kapiteln deiner Vergangenheit. Das bedeutet nicht, dass du einverstanden bist mit dem, was war, nur, dass du akzeptierst, dass es war. Der ständige Widerstand gegen das, was sich nicht ändern lässt, erschöpft dich und macht deinen Fokus aufs Leben eng.

Was nicht sein darf, bindet deine ganze Aufmerksamkeit. Du analysierst, relativierst und hoffst wie ein Kind auf ein Wunder, auf das ersehnte, andere Ende. Du siehst nicht mehr, was das Jetzt dir an Möglichkeiten und Chancen bietet, weil dein Fokus auf der Vergangenheit liegt oder auf dem, was du für die Zukunft erträumst. Dabei kämpfst du wie Don Quichotte einen aussichtslosen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Du kämpfst mit der Vergangenheit, die eben genau dies ist: vergangen. Dabei bleibt etwas Entscheidendes auf der Strecke: dein Handlungsspielraum im Jetzt.

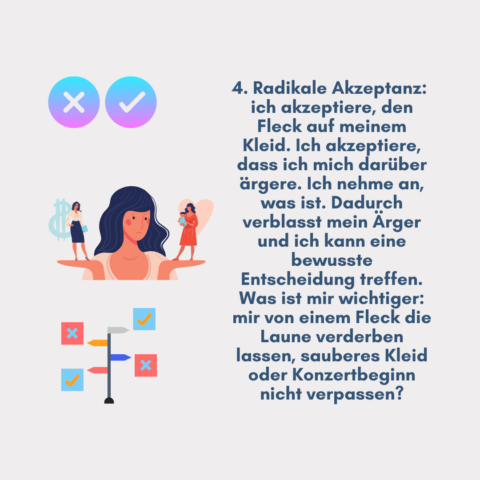

Akzeptanz bedeutet nicht: Das war richtig so. Sie bedeutet: Ich anerkenne, dass es geschehen ist. Dieser Schritt braucht Mut, denn er führt dich auch zu Schmerz und Ohnmacht. Radikale Akzeptanz ist deshalb so herausfordernd, weil sie von dir verlangt, dass du die Kontrolle aufgibst. Sie verspricht keine schnelle Lösung, sondern führt dich zunächst dorthin, wo es weh tut. Das alles anzunehmen führt dich gleichzeitig dorthin, wo du wieder in Kontakt kommst: mit deiner Kraft, mit deinen Grenzen und vor allem mit dem, was du tatsächlich jetzt gestalten kannst. Deshalb ist radikale Akzeptanz kein passives Erdulden, sondern eine aktive Haltung. Eine Haltung, die erlaubt, dass Wirklichkeit wieder Wirklichkeit sein darf.

Woher kommt das Konzept der radikalen Akzeptanz?

Meine Arbeit mit radikaler Akzeptanz orientiert sich an dem von Marsha Linehan entwickelten Ansatz der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT), der unter anderem vom Zen-Buddhismus inspiriert ist. Ursprünglich wurde die DBT für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt, mit dem Ziel, ihre Fähigkeit zur Stresstoleranz zu stärken und ihnen zu helfen, in emotional extrem belastenden Situationen nicht vollständig unterzugehen.

Im Zentrum steht dabei die Idee, dass Schmerz ein unvermeidbarer Teil des Lebens ist, Leiden jedoch entsteht, wenn wir gegen diesen Schmerz ankämpfen oder ihn vermeiden wollen. Radikale Akzeptanz bedeutet in diesem Kontext, sich nicht in den eigenen emotionalen Reaktionen zu verfangen, sondern eine innere Beobachterposition einzunehmen.

Es geht nicht darum, das Geschehen zu verharmlosen oder gutzuheißen. Sondern darum, die Realität als gegeben anzunehmen, auch wenn sie sich falsch, ungerecht oder schmerzhaft anfühlt. Diese Perspektivverschiebung schafft Distanz zu impulsiven Bewertungen und öffnet einen Raum für neue Wahlmöglichkeiten.

Ein Beispiel aus meiner Jugend: Er packte seine Tasche, weil er mich verlassen wollte. Er packte schweigend, denn es war alles gesagt. Ich raste, schrie, weinte, warf mit Tellern und riss Bilderrahmen von der Wand. (Es waren 27.) Erst der Moment, in dem ich mich selbst beobachtete, und in mir diesen Satz zuließ: „Du gehst, egal wie sehr ich tobe“ brachte mich in Distanz zum Geschehen. Diese Distanz ermöglichte mir, aus dem Drama auszusteigen. Mit ihr kehrt eine erste Beruhigung in mir ein. Ich spürte diesen irrsinnigen Schmerz und die tiefe Trauer, deren Ursprung weit vor unserer Beziehung lag. Gleichzeitig hatte ich die Gewissheit: Er geht und ich kann ihn nicht aufhalten.

Radikale Akzeptanz in diesem Sinne meint: Du kannst nicht kontrollieren, was ich tue, und ich nicht, was du tust. Aber wir beide können entscheiden, wie wir jeweils die Situation betrachten und ob wir sie annehmen. Und darin liegt oft der erste Schritt aus der Ohnmacht.

Radikale Akzeptanz ist keine Resignation – sondern Selbstverbundenheit.

Radikale Akzeptanz wird oft missverstanden, als Aufgeben oder als resigniertes Erdulden. Vor allem dann, wenn ein Teil in uns gelernt hat: Wenn ich nicht mehr kämpfe, verliere ich. Aber Akzeptanz ist kein innerer Rückzug. Und auch kein Sich-Ergeben. Es ist ein Schritt hin zu sich selbst.

Resignation entsteht aus Ohnmacht und Akzeptanz aus Klarheit. Akzeptieren heißt: Ich anerkenne, dass es gerade so ist. Ich höre auf, meine Energie gegen die Realität zu richten. Dieser Schritt ist oft unbequem, weil er uns unsere Grenzen zeigt. Die Grenzen dessen, was ich beeinflussen kann. Genau mit dem Erkennen und Annehmen dieser Grenze beginnt Selbstverbundenheit: Ich höre auf zu kontrollieren, zu dramatisieren und gebe mir so den Raum fürs Wahrnehmen, bleibe bei mir, auch wenn ich nichts tun kann. Ich halte den Kontakt zu mir selbst aufrecht, mitten in der Unklarheit und im Schmerz. Ich fühle, was ich fühle, ohne mich dafür zu korrigieren oder zu rechtfertigen. Es ist, wie es ist.

Zum Beispiel: Ein Mensch, den ich liebe, zieht sich zurück. Ohne Erklärung. Ich merke, wie ich Nachrichten schreibe, analysiere, erkläre, kämpfe. Und doch ändert sich nichts. Radikale Akzeptanz bedeutet nicht, dass ich das in Ordnung finde. Sondern, dass ich anerkenne: Er meldet sich nicht. Und ich kann es nicht kontrollieren.

In der Resignation verlieren wir uns. Wir gehen innerlich weg, fühlen nichts mehr, ziehen uns zurück. In der radikalen Akzeptanz bleiben wir anwesend, auch im Schmerz. Wir spüren, nehmen wahr, was da ist, im Körper, in der Emotion, im Denken. Und, ganz wichtig: Wir hören auf, uns dafür zu verurteilen, dass es gerade so ist.

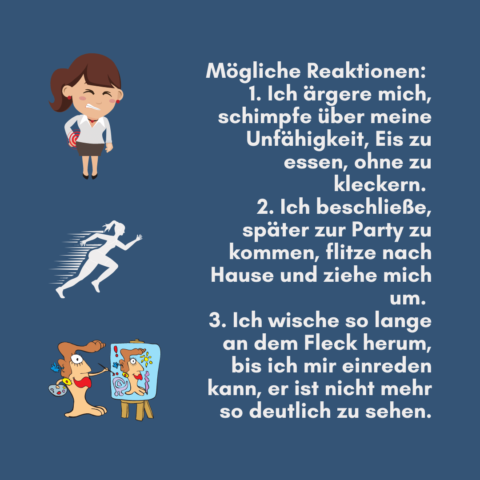

So lernst du Akzeptanz – in 5 Schritten

1. Erkenne, was du nicht ändern kannst.

Akzeptanz beginnt dort, wo der Widerstand endet. Der erste Schritt ist, dir einzugestehen: Es ist, wie es ist.

2. Benenne deine Gefühle ehrlich.

Wut, Trauer, Ohnmacht, all das darf da sein. Nur was du fühlst, kannst du auch loslassen.

3. Entscheide dich bewusst fürs Annehmen.

Akzeptanz ist kein passives Ergeben, sondern eine aktive innere Haltung: Ich lasse los, was mich festhält.

4. Lasse die Vergangenheit in der Vergangenheit.

Akzeptanz heißt nicht gutheißen, was war, sondern den Fokus auf das richten, was jetzt möglich ist.

5. Erkenne deine eigene Stärke.

Akzeptanz schafft Raum für Klarheit und neue Entscheidungen aus dir selbst heraus.

Was blockiert radikale Akzeptanz?

Radikale Akzeptanz klingt einfacher, als sie ist. Wir können ihr über den Kopf zwar einen Anschub geben, aber in die Umsetzung kommen wir dadurch meist nicht. Viele Menschen spüren genau, dass sie im Widerstand sind, finden aber den Ausweg nicht. Gerade bei schmerzhaften Erfahrungen greift das Nervensystem auf Muster zurück, die einst überlebenswichtig waren: Kontrolle, Erstarren, Vermeidung oder Abspaltung. Der innere Kampf gegen das, was war oder ist, ist oft ein Ausdruck davon. Er fürchtet: Wenn ich das wirklich anerkenne, bricht alles zusammen, dann sterbe ich oder verliere meine Selbstachtung, meine Geschichte, meine Position. Diese inneren Schutzanteile haben ihre Funktion und sie verdienen Respekt für ihre Leistung. Das mag sich paradox anhören, ist es aber nicht. Diese Schutzanteile haben uns vor größerem Schaden bewahrt, zumindest sind sie mit diesem Auftrag entstanden.

Eine häufige Blockade ist auch das Gefühl von Loyalität. Wenn ich annehme, dass es so war, verrate ich dann nicht mich selbst? Oder andere? Zum Beispiel nach einer Kindheit mit emotionaler Vernachlässigung: Die Anerkennung dieser Realität bedeutet, zu akzeptieren, dass etwas Wesentliches gefehlt hat. Das kann Schuldgefühle oder Scham auslösen, selbst dann, wenn wir heute wissen, dass wir nichts für die Gewalt oder Vernachlässigung konnten.

Ein weiterer Stolperstein ist die Angst, dass Akzeptanz gleichbedeutend ist mit Passivität. Wenn ich nicht mehr kämpfe, verliere ich mich dann ganz? Diese Sorge ist verständlich. Aber Akzeptanz ist kein Verlieren, sondern eine neue Form von Kontakt mit mir selbst.

Der Weg zur radikalen Akzeptanz führt deshalb oft zuerst über das Erkennen der eigenen Schutzmechanismen und später durch die Entscheidung: Ich darf meine Realität sehen, auch wenn sie wehtut, Gefühle sind nur Gefühle, sie töten uns Erwachsene nicht. Ich darf mich selbst ernst nehmen, auch wenn das unbequem ist, für mich und für andere.

Du hast Fragen oder spürst, dass du nicht allein weiterkommst?

Lass uns sprechen.

Ich begleite dich gern auf deinem Weg,

mit Klarheit, Mitgefühl und dem Blick auf das, was möglich ist.

Buche dir hier einen Termin für ein kostenfreies Kennenlerngespräch.

Herzliche Grüße

Radikale Akzeptanz in Beziehungen und im Umgang mit anderen

Radikale Akzeptanz hört nicht an der eigenen Haut auf. Gerade in Beziehungen, ob partnerschaftlich, familiär oder beruflich, stellt sie uns vor besondere Herausforderungen. Denn hier sind wir nicht nur mit unseren eigenen Gefühlen konfrontiert, sondern auch mit Erwartungen, Enttäuschungen und dem, was andere Menschen nicht leisten können oder wollen.

Akzeptanz in Beziehungen heißt nicht, alles hinzunehmen. Sie bedeutet, wahrzunehmen, was der andere gerade tut oder nicht tut, ohne es sofort in die eigene Geschichte zu ziehen. Zum Beispiel: „Du meldest Dich nicht.“ Punkt. Nicht: „Du meldest Dich nicht, also bin ich Dir egal.“ Diese Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation schafft Raum. Raum, in dem ich mit mir bleiben kann, auch wenn ich enttäuscht bin vom Verhalten meines Gegenübers oder dieses von mir.

Radikale Akzeptanz hilft, nicht reflexhaft zu reagieren. Nicht sofort zu klammern, zu schweigen, zu erklären oder sich zurückzuziehen, sondern erst einmal zu spüren: Was ist mein Anteil? Was gehört wirklich zu mir, und was nicht? Sie eröffnet die Möglichkeit, klare Grenzen zu setzen, ohne Drama. „Nein“ zu sagen, ohne Angriff. Da zu bleiben, ohne mich selbst zu verraten.

Manchmal bedeutet radikale Akzeptanz auch, anzuerkennen, dass Verbindung nicht möglich ist, weil der andere sich entzieht, verweigert oder verletzt, und dass dieser Schmerz real ist. Deine Aufgabe ist es nicht, alles reparieren zu müssen. Deine Aufgabe ist es, zu entscheiden, wann du bleibst und wann du besser gehst, und Wege zu finden, wie du mit dir verbunden bleibst, selbst wenn das Außen bröckelt.

Was sich verändert, wenn Du aufhörst zu kämpfen

Wenn der Kampf in dir leiser wird, entsteht nicht sofort Frieden. Aber es entsteht etwas anderes: Raum. Raum, in dem du atmen kannst, ohne alles verstehen zu müssen, in dem du fühlen darfst, was da ist, auch wenn es unangenehm ist. Und es entsteht Raum, in dem neue Bewegungen möglich werden, weil die Energie nicht mehr in die Abwehr fließt.

Ohne den inneren Widerstand zeigt sich dann oft eine nüchterne Wahrheit: Es ist, wie es ist. Und ich bin immer noch hier. Das klingt so schlicht und hat letztlich so weitreichende Wirkung. Denn solange du kämpfst, gegen eine Entscheidung, eine Trennung, eine Kränkung, ein Nicht-Gesehen-werden, bindest du dich an genau das, was dich schmerzt. Radikale Akzeptanz trennt dich nicht vom Geschehen, aber von der Verstrickung. Sie macht dich handlungsfähig, weil sie nicht im Drama klebt, sondern dich im Kontakt mit dir hält. Du beginnst, dich anders zu orientieren: nicht länger am Wunsch, dass etwas anders sein möge. Sondern an dem, was jetzt gerade möglich ist für dich und mit dir.

Vielleicht wird es am Ende nicht leichter. Aber oft wird es klarer. Und manchmal zeigt sich in dieser Klarheit ein Weg, der vorher nicht sichtbar war, nicht, weil sich die Umstände verändert haben, sondern weil du aufgehört hast, sie zu bekämpfen.

Wenn du spürst, dass dich das Thema radikale Akzeptanz gerade besonders bewegt, vielleicht, weil du an einem Punkt stehst, an dem es nicht weitergeht, dann begleite ich dich gern ein Stück auf deinem Weg.

In einem kostenfreien Kennenlerngespräch schauen wir gemeinsam, was du brauchst und ob meine Arbeit das Richtige für dich ist.

In Verbundenheit

❣️❣️Hier gibt es mehr zu Emotionsregulation & Nervensystem:

🙂

Liebe Jutte, vielen Dank für deine Offenheit. Es ist so anstrengend, sich ständig unter Druck zu setzen, noch dies oder jenes erledigen zu wollen/müssen obwohl das innere System schon total überfordert ist. Diese Überforderung anzunehmen, anzuerkennen, auch wenn es schmerzhaft ist, weil es dich scheinbar ins Abseits stellt, zwischen all den Menschen, die täglich viel schaffen, all das anzunehmen, mit dem dazugehörenden Schmerz, kann dazu führen, dass du dein eigenes Tempo findest und auch den Rhythmus für notwendige Pausen. Dass du dich halt nicht jedes Mal bis zur Erschöpfung treibst, sondern auf die zu erledigenden Aufgaben und deine eigenen Energiereserven achtest. Ich z. B. fand so heraus, welches Maß an Ordnung ich in meinem Haushalt benötige, um mich darin wohlzufühlen. Ich kaufe seit Jahren keine Kleidung mehr, die gebügelt werden muss, genaugenommen habe ich seit 30 Jahren kein Bügeleisen mehr angefasst. Das ist für andere nur ein kleiner Punkt auf der stressigen ToDo-Liste, für mich eine enorme Erleichterung. Herzliche Grüße Sylvia

sorry, ich wollte eigentlich Silvia schreiben, wie komme ich auf Reiko?hmmmm LG

hallo Heiko, vielen herzlichen Dank für deine Seite. Steht auf meinem To-do Zettel ganz oben. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal davon gehört habe, war das von dem Sönnchn rein lasser André Loibl. Er schlug vor das mal für eine halbe Stunde zu machen oder zu versuchen. Ganz schön schwer! Aber es stimmt, dass man sich im Widerspruch mit der Realität hätte nicht sonderlich gut fühlt. Leider geht’s mir eigentlich den ganzen Tag so, ich will eigentlich über Dinge schaffen, die nicht zu schaffen sind oder die halt ich speziell nicht schaffe, weil ich zu langsam bin. Aber das ist halt die Erziehung. Ich wünsch dir jedenfalls alles Liebe Gute und Schöne. LG Jutta

Lieber Heiko, Danke für das Teilen deiner Erfahrung mit der Annahme unter diesem Beitrag. Es ist schwer, weil es unserem Denken und oft auch Gerechtigkeitsempfinden zu widersprechen scheint. Doch wenn es gelingt, ist der Blick frei auf die Möglichkeiten, die wir selbst haben, etwas an unserer Situation zu verändern. Liebe Grüße Sylvia

Liebe Sylvia,

das ist so wahr wie schwer, was du da schreibst.

In meiner Reha während der Burn-out-Phase hat die Therapeutin gleich in der ersten Sitzung gesagt: „Das Geheimnis für den Erfolg hier auf der Reha ist Annahme. Aus vielen Jahren Erfahrung mit Reha-Patienten kann ich ihnen sagen: Wenn sie es schaffen, die aktuelle Situation wirklich anzunehmen, dann kann auch wirklich was passieren. Wenn sie das schaffen, werden sie am meisten von der Reha haben.“

Und sie hatte recht. Ich habe Wochen dafür gebraucht, diese Akzeptanz ansatzweise zu gewinnen – und auf einmal gingen Schritte nach vorn.

Insofern danke für deinen Artikel und das Verbreiten dieser Nachricht!

Gruß

Heiko

Hallo Djuke, Danke für Deine Ergänzung zu meinem Beitrag. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Byron Katie auch nach diesem Ansatz arbeitet.

Ja, genau so, wie Du es für Dich und Deine Mutter beschrieben hast, so habe ich es auch erlebt. Es erdet mich und damit kommt auch der Mut, die Dinge die eh da sind, anzusprechen und plötzlich wird es gemeinsam leichter.

Hallo Sylvia, was für ein wichtiges Thema du hier ansprichst!

Ich habe das Konzept der radikalen Akzeptanz durch die Methode „The Work“ kennen gelernt. Byron Katie, auf die diese Methode zurückgeht, drückt es so aus: Loving what is.

Es geht nicht darum, plötzlich alles durch eine rosarote Brille zu sehen, sondern um – radikale Akzeptanz. Du bist genervt, wütend, traurig? Nimm das Gefühl wahr, nimm es symbolisch in den Arm und untersuche, was schlimmer ist: die Realität – oder deine Gedanken über die Realität?

Mir hat der Ansatz „Loving what is“, also radikale Akzeptanz, zuletzt dabei geholfen, dass ich mit meiner Mutter über Tod und Sterben und über ihre Beerdigung reden konnte. Und danach in der Lage war, meine Gefühle dazu zu verarbeiten.

Danke für deinen Text!